По форме тела червей разделяют на три типа: Плоские, Круглые и Кольчатые. Все черви - трёхслойные животные. Их ткани и органы развиваются из трёх зародышевых слоёв - эктодермы, энтодермы и мезодермы.

Тип Плоские черви их характеристика

Тип Плоские черви объединяет около 12500 видов. По своей организации они выше кишечнополостных, но среди трёхслойных животных являются самыми примитивными. Эти животные могут медленно ползать. Самый характерный признак плоских червей - уплощённое (приплюснутое) тело, в форме длинной ленты.

На рисунке ниже показано строение Плоского червя на примере Планарии.

|

Строение |

Тело уплощено в спинно-брюшном направлении, про-странство между органами заполнено особой тканью - паренхимой (полости тела нет) |

|

Покровы тела |

Кожно-мускульный мешок (кожа, сросшаяся с мус-кульными волокнами) |

|

Нервная система |

Два нервных ствола, соединенные нервами («лестни-ца») |

|

Органы чувств |

Глазки в передней части тела, осязательные клетки разбросаны по всему телу |

|

Пищеварительная система слепо замкнута; есть рот --> глотка --> разветвленный кишечник |

|

|

Всей поверхностью тела |

|

|

Выделение |

Система канальцев, открывающихся наружу по бокам тела |

|

Размножение |

Гермафродиты; в семенниках созревают сперматозои-ды, в яичниках - яйцеклетки; самка откладывает яйца, из которых появляются молодые черви |

Многообразие Плоских червей, их основные классы

Тип Круглые черви и их характеристика

Тип Круглые черви - большая группа животных с длинным, круглым в поперечном разрезе телом, которое заострено на переднем и заднем концах. Для круглых червей характерно наличие свободного пространства внутри тела - первичной полости. В ней расположены внутренние органы, окружённые полостной жидкостью. Омывая клетки организма, она участвует в газообмене и переносе веществ. Тело круглых червей покрыто прочной оболочкой - кутикулой. Данная группа насчитывает около 20 тысяч видов.

На рисунке ниже показано строение Круглого червя на примере Аскариды.

|

Строение |

Вытянутое цилиндрическое тело, заостренное с обоих концов, круглое в поперечном сечении, есть полость тела |

|

Кожно-мускульный мешок |

|

|

Нервная сис-тема |

Брюшная нервная цепочка |

|

Рот (3 жесткие губы) --> глотка --> кишечная трубка --> анальное отверстие |

|

|

Всей поверхностью тела |

|

|

Выделение |

Через поверхность тела |

|

Размножение |

Большинство раздельнополы; самка откладывает яйца, из которых появляются молодые черви |

|

Представители |

Тип кольчатые черви их характеристика

Тип Кольчатые черви - группа животных чьи представители имеют тело, разделённое на членики, напоминающие сложенные друг за другом кольца. Насчитывают около 9 тысяч видов кольчатых червей. Между кожно-мускульным мешком и внутренними органами у них имеется целом - вторичная полость тела, заполненная жидкостью.

|

Строение |

Тело состоит из сегментов, есть полость тела |

|

Кожа; мышцы - продольные и кольцевые |

|

|

Нервная система |

Надглоточный и подглоточный нервные узлы и брюш-ная нервная цепочка, от которой в каждом сегменте отходят нервы |

|

Рот --> глотка --> пищевод --> зоб --> желудок --> кишка --> анальное отверстие |

|

|

Всей поверхностью тела; у морских есть специальные выросты тела -жабры |

|

|

Выделение |

В каждом сегменте - пара канальцев, открывающихся наружу выделительными порами |

|

Размножение |

Гермафродит; самка откладывает в кокон яйца, из ко-торых появляются молодые черви |

|

Многообразие |

1. Класс Малошетинковые - обитают в основном в почве и пресных водоемах, имеют мелкие щетинки на каждом сегменте (представитель – дождевой червь) 2. Класс Многошетинковые - обитают в морях; имеют по бокам тела парные выросты со щетинками (представитель - нереида, пескожил) |

_______________

Источник информации: Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, - СПб.: 2004.

Самый известный представитель кольчатых червей — дождевой червь, самый неприятный — пьявка.

Но, сначала рассмотрим общее строение кольчатых червей.

Кольчатыми их называют из-за сегментов тела — кажется, что тело состоит из сшитых друг с другом колечек. По-научному это называется «сегментированное».

На внешнем слое — на кутикуле у кольчатых червей есть наросты — щетинки , присутствующие на каждом сегменте.

Как и у , и у червей, у кольчатых червей хорошо развита мышечная ткань — кожно-мускульный мешок помогает передвигаться.

Внутреннее строение кольчатых червей

- Кольчатые черви — вторичноротые, т.е. продукты обмена веществ выводятся через анальное отверстие.

Вторичная полость тела, как и само тело, сегментирована, за счет этого при «несчастном случае» — потери части тела, червь не гибнет. Регенерация тела очень сильно развита.

Пищеварительная система:

рот → глотка → пищевод → желудок → кишка → анус

Органы выделения : нефридии — специализированные канальцы, которые тоже сегментированы.

Дыхание: всей поверхностью тела, специализированных органов нет.

Кровеносная система: у кольчатых червей она есть! Замкнутая система из сосудов и мышечные утолщения — «сердца».

Нервная система: «головной мозг» — ганглий и брюшная нервная цепочка. Нервная система тоже сегментирована.

Строение половой системы кольцевых червей

Есть раздельнополые особи, есть и гермафродиты.

Оплодотворение может быть внутренним и внешним.

Прямое, у некоторых с превращением — личинка.

Кольчатые черви очень полезны для почвы — за счет их движения почва становится рыхлой, следовательно, корни растений получают доступ кислорода.

Что касается пиявок , то это очень интересные представители типа.

Пиявки (Hirudinea) имеют уплощённое тело, окрашенное обычно в коричневые или зелёные тона. На переднем и заднем концах тела есть присоски. Длина туловища от 0,2 до 15 см. Щупальца, параподии и, как правило, щетинки отсутствуют. Мускулатура развита хорошо. Вторичная полость тела редуцирована. Дыхание кожное, у некоторых есть жабры. У большинства пиявок имеются 1–5 пар глаз.

Срок жизни пиявок – несколько лет. Все они гермафродиты. Яйца откладываются в коконах, личиночной стадии нет. Большинство пиявок сосёт кровь у различных животных, в том числе человека. Пиявки прокалывают кожные покровы хоботком или зубчиками на челюстях, а специальное вещество — гирудин — препятствует свёртыванию крови. Высасывание крови из одной жертвы может продолжаться месяцы. В кишечнике кровь не портится очень долго: пиявки могут жить без пищи даже два года. Некоторые пиявки – хищники, целиком проглатывающие добычу.

Тело кольчецов расчленено на головной отдел (простомиум ), следующие за ним кольца (или сегменты, или метамеры ), число которых, как правило, велико (несколько десятков), и задний отдел (анальную лопасть, или пигидиум ). Головной отдел у морских червей, называемых многощетинковыми, хорошо выражен и несет на себе разные придатки: широкие, узкие и т. д. (рис. 61). У пресноводных и наземных кольчецов головной отдел выражен слабо (рис. 61). С простомиумом может срастаться несколько передних колец. Сегменты тела, как правило, сходны по своему строению. Такое расчленение называется гомономной сегментацией или гомономией метамерией. Оно не только наружное, но глубоко внутреннее, так как каждый сегмент отделен от соседних перегородками и имеет комплект органов.

Кожный покров состоит из однослойного эпителия и выделенной им тонкой кутикулы (рис. 62). В коже много желез, которые выделяют слизь, облегчающую передвижение червей, и другие секреты (например, вещества, способствующие у раздельнополых кольчецов привлечению самок к самцам, ядовитые для других животных, и т. д.).

Нервная система. Эта система развита значительно лучше, чем у других червей, и в ее строении очень ярко отражено расчленение тела кольчецов на сегменты. Центральный отдел ее состоит, как правило, из двух головных узлов, лежащих на спинной стороне, окологлоточных тяжей, переходящих на брюшной стороне в цепочку, обычно очень длинную и образующую в каждом сегменте узел (рис. 63, Б), чем объясняется ее название. Таким образом, брюшная цепочка образовалась из двух тяжей. У низших форм типа тяжи остаются разделенными на всем своем протяжении и соединены перемычками, что напоминает лестницу (рис. 63, А). Такая система менее централизована, она похожа на центральную нервную систему низших червей - плоских и первичнополостных (см. рис. 31, Б, и 54).

Узлы и тяжи типичных кольчатых червей развиты значительно лучше и строение их более сложно, чем у последних. Вся центральная система кольчецов отделена от эпидермиса, в то время как у низших червей она еще соединена с эпидермисом. Каждый узел брюшной цепочки иннервирует и воздействует на работу органов, расположенных в кольце, где находится узел. Головные узлы, развитые лучше, чем узлы цепочки, координируют работу последних и через них деятельность всего тела. Кроме того, они иннервируют глаза и другие органы чувств, расположенные в головном отделе тела.

Органы чувств разнообразны. В коже рассеяны осязательные клетки, которых особенно много на придатках тела. Имеются органы, воспринимающие химические раздражения. Светочувствительные органы имеются у всех кольчатых червей. Самые простые из них представлены специальными клетками, рассеянными по всей коже. Поэтому почти у всех кольчецов кожа чувствительна к световым раздражениям. На переднем конце тела, а у ряда пиявок и на заднем, светочувствительные органы усложняются и превращаются в глаза. У ряда форм имеются органы равновесия, похожие по своему строению на аналогичные органы медуз и других низших животных.

Прогрессивное развитие нервной системы кольчатых червей обеспечивает более сложные и энергичные движения их тела, активную работу всех систем органов, лучшее согласование функций всех частей организма, более сложное поведение и делает возможным более тонкое приспособление этих животных в окружающей среде.

Двигательная система. Эта система у кольчатых червей более совершенная, чем у ранее изученных червей. Ресничное движение свойственно только личинкам, у взрослых форм, за редким исключением, оно отсутствует, и их передвижение совершается только благодаря работе мышц. Кожно-мускульный мешок развит значительно лучше, чем у плоских и первичнополостных червей (ср. рис. 32, 53 и 62). Под эпидермисом лежит хорошо развитый слой кольцевых мышц (рис. 62), состоящих из длинных волокон с ядрами. При сокращении этих мышц тело червя становится более тонким и длинным. За кольцевыми мышцами идет значительно более толстый слой продольных мышц, сокращение которых укорачивает тело и делает его более толстым. Одностороннее сокращение продольных и некоторых других мышц приводит к изгибу тела и к изменению направления движения. Кроме того, имеются мышцы, идущие от спинной стороны к брюшной: мышцы, проходящие в перегородках, разделяющих кольца; мышцы различных придатков тела, играющих вспомогательную роль в передвижении червей, и др. Сила мышц кожно-мускульного мешка велика и позволяет червям бысгро проникать глубоко в грунт. Многие кольчатые черви могут плавать. Опорой для мышц в основном служит гидроскелет, образуемый жидкостью полости тела, а также пограничные образования.

Движение кольчатых червей облегчается вспомогательными придатками (см. рис. 61, 62, 64): щетинками (имеются у подавляющего большинства видов) и параподиями (имеются у большинства морских червей). Щетинки (см. рис. 62, 64, А, Б) представляют собой твердые образования из органического вещества, очень сложного углевода - хитина, разной формы, толщины и длины. Щетинки образуются и приводятся в движение специальными мышечными пучками. Щетинки расположены (одиночно или пучками) правильными продольными рядами почти на всех кольцах червей. Параподии (рис. 64,В) представляют собой мощные боковые выросты тела с хорошо развитой мускулатурой. Параподии соединены с телом подвижно, и эти придатки действуют по типу простого рычага. Каждая параподия обычно состоит из двух лопастей: спинной и брюшной, которые, в свою очередь, могут подразделяться на лопасти второго порядка. Внутри каждой из главных лопастей имеется опорная щетинка. Параподии несут пучки щетинок, далеко выдающихся за пределы тела. На параподии имеются два щупика - спинной и брюшной, в эпидермисе которых находятся различные органы чувств, воспринимающие механические и другие раздражения. Передвижение кольчатых червей сильно облегчается расчленением их на кольца, в результате чего увеличивается гибкость тела.

В теле кольчецов имеются уплотненные пластинки, называемые пограничными образованиями , которые подстилают эпидермис, разделяют мышцы, сильно развиты в перегородках между кольцами. Они придают прочность всему телу, служат опорой для двигательного аппарата, важны для функционирования кровеносной и пищеварительной систем и выполняют защитную роль.

Кровеносная система. У кольчатых червей в связи со значительным усложнением строения их тела и резко возросшей активностью их жизнедеятельности развилась более совершенная система переноса веществ - кровеносная. В ее состав входят два главных сосуда - спинной и брюшной (рис. 62 и 65). Первый проходит над кишкой, вплотную подходя к его стенкам, второй - под кишкой. В каждом сегменте оба сосуда соединены кольцевыми сосудами. Кроме того, имеются более мелкие сосуды - особенно много их в стенках кишечника, в мускулатуре, в коже (через которую происходит обмен газов), в перегородках, разделяющих сегменты тела, и т. д. Кровь движется благодаря сокращению самих сосудов, главным образом спинного и передних кольцевых, в стенках которых хорошо развиты мышечные элементы.

Кровь состоит из жидкой части - плазмы , в которой плавают кровяные клетки - форменные элементы крови . В плазме имеются дыхательные пигменты, т. е. особые сложные органические соединения. Они поглощают кислород в органах дыхания и отдают его тканям организма. У некоторых кольчецов в плазме имеется один из наиболее совершенных дыхательных пигментов - гемоглобин; у этих кольчецов цвет крови красноватый. Большей частью в крови кольчатых червей находятся другие пигменты и цвет ее бывает зеленоватый, желтоватый и т. д. Клетки крови довольно разнообразны. Среди них есть фагоциты, выпускающие, подобно амебам, ложноножки, захватывающие бактерии, всякие инородные тела, отмирающие клетки тела и переваривающие их. Как отмечалось ранее, фагоциты имеются у всех животных. Таким образом, кровеносная система не только обеспечивает перенос разных веществ, но выполняет и другие функции.

Полость тела. Полость тела кольчецов отличается по строению от первичной полости. Последняя не имеет собственных стенок: с наружной стороны она ограничивается мышцами кожно-мускульного мешка, с внутренней - стенкой кишечника (см. рис. 53). Полость же тела кольчатых червей, называемая вторичной или целомом , окружена однослойным эпителием, который, с одной стороны, прилегает к кожно-мускульному мешку, а с другой - к кишечнику (см. рис. 62). Следовательно, стенка кишечника становится двойной . Целом наполнен водянистой жидкостью, постоянно находящейся в движении, в которой плавают клетки, похожие на клетки крови (фагоциты, клетки с дыхательными пигментами и др.). Таким образом, вторичная полость тела кроме роли гидроскелета выполняет функции, сходные с таковыми крови (перенос веществ, защита от болезнетворных организмов и др.). Однако следует подчеркнуть, что целомическая жидкость движется медленнее крови и она не может войти в такое тесное соприкосновение со всеми частями тела, как разветвленная сеть капилляров.

Дыхательная система. У кольчатых червей обмен газов в основном происходит через кожу, но процессы дыхания в связи с появлением кровеносной системы и целома у них более совершенны, чем у ранее рассмотренных червей. Многие кольчецы, преимущественно морские, имеют разветвленные придатки, играющие роль жабр (см. рис. 61, Б). Дыхательная поверхность увеличивается также благодаря наличию разных выростов тела. Усовершенствование процессов дыхания имеет большое значение для кольчатых червей в связи с активизацией их образа жизни.

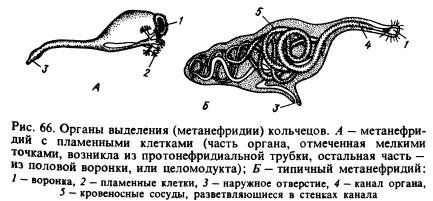

Выделительная система. Основными органами выделения являются метанефридии (рис. 66, Б). Типичный метанефридий состоит из воронки и длинной извитой трубочки, в стенках которой разветвляются кровеносные сосуды. В каждом сегменте, за исключением некоторых, по два этих органа, слева и справа от кишечника (см. рис. 65). Воронка обращена в полость одного сегмента, а трубочка пронизывает перегородку, проходит в другой сегмент и открывается наружу на брюшной стороне тела. Продукты диссимиляции извлекаются метанефридиями из целомической жидкости и из оплетающих их кровеносных сосудов.

У ряда кольчатых червей с метанефридиями связаны трубочки протонефридиального типа, замкнутые на концах, обращенных в полость тела, пламенными клетками. Возможно, что метанефридии возникли из протонефридий, которые соединились с воронками, развившимися на перегородках между кольцами (рис. 66, А). Предполагают, что эти воронки, называемые целомодуктами , первоначально служили для выхода из полости тела половых продуктов.

На стенках целома имеются многочисленные клетки, поглощающие из полостной жидкости продукты распада. Особенно много таких клеток, называемых хлорагогенными , имеется на стенках средней части кишечника. Продукты распада, изъятые из целомической жидкости и заключенные в названных клетках, не могут больше оказывать вредное воздействие на организм. Клетки, нагруженные такими продуктами, могут через метанефридии или через поры в стенках тела выходить наружу.

Пищеварительная система. Пищеварительная система кольчецов (см. рис. 65) в связи с более активным, чем у ранее рассмотренных групп животных, образом жизни и прогрессом всей организации тоже более совершенна. У кольчецов: 1) больше выражено разделение пищеварительной системы на различные отделы, каждый из которых выполняет свою функцию; 2) строение стенок пищеварительной трубки более сложное (более развиты пищеварительные железы, мускулатура и др.), в результате чего лучше обрабатывается пища; 3) кишечник связан с кровеносной системой, благодаря чему переваривание пищевых веществ и их всасывание идет более интенсивно и улучшено снабжение его веществами, необходимыми для выполняемой им работы.

Пищеварительная трубка, как правило, прямая и разделяется на следующие отделы: ротовая полость, глотка, пищевод, который может расширяться в зоб, мускулистый желудок (имеется у ряда видов, например у дождевых червей), средняя кишка (обычно очень длинная), задняя кишка (сравнительно короткая), открывающаяся наружу анальным отверстием. В глотку и пищевод впадают протоки желез, секрет которых имеет значение в обработке пищи. У многих хищных многощетинковых кольчецов глотка вооружена челюстями, передняя часть пищеварительной трубки может выворачиваться в виде хобота, что помогает овладеть жертвой и проникнуть в ее тело. Средняя кишка у ряда видов имеет глубокое впячивание (тифлозоль ), тянущееся вдоль всей спинной стороны этой кишки (см. рис. 62). Тифлозоль увеличивает поверхность кишечника, что ускоряет переваривание и всасывание пищи.

Размножение. Одни кольчецы размножаются бесполым и половым способами, у других наблюдается только половое размножение. Бесполое размножение происходит путем деления. Часто в результате деления может получиться цепочка червей, которые не успели еще разойтись.

Строение полового аппарата различно. Многощетинковые кольчецы (они обитают в морях) раздельнополы и имеют просто устроенный половой аппарат. Половые железы развиваются у них на стенках целома, половые клетки выходят в воду через разрывы в стенках тела или через метанефридии и оплодотворение яйцеклеток происходит в воде. Кольчецы, живущие в пресной воде и в сырой земле (малощетинковые), а также все пиявки гермафродиты, их половой аппарат имеет сложное строение, оплодотворение внутреннее.

Развитие. Дробление оплодотворенного яйца, в результате которого образующиеся бластомеры располагаются по спирали (рис. 67), напоминает те же процессы у ресничных червей. Многощетинковые кольчецы развиваются с превращением: из их яиц образуются личинки трохофоры (рис. 68), совсем не похожие на взрослых червей и превращающиеся в последних только после сложных преобразований. Трохофора - планктонный организм. Она очень мала, прозрачна, по экватору ее тела обычно проходят два пояса ресничек: один, верхний, над ртом, другой, нижний, под ртом. Следовательно, трохофора состоит из двух частей: верхней, или передней, и нижней, или задней, заканчивающейся анальной лопастью. У трохофор некоторых видов может быть несколько поясов ресничек. На верхнем конце торчит пучок ресничек, прикрепленных к темянной пластинке (личиночному органу чувств). Под пластинкой находится нервный центр, от которого отходят нервы. Мышечная система состоит из волокон, идущих в разных направлениях. Кровеносной системы нет. Пространство между стенками тела и кишечником представляет собой первичную полость тела. Органы выделения - протонефридии. Пищеварительный аппарат состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего, заканчивающегося анальным отверстием. Благодаря работе ресничек личинка движется и в рот поступает пища, состоящая из микроскопических организмов и органических кусочков. Некоторые трохофоры активно захватывают ртом мелких животных. По своему строению трохофора напоминает первичнополостных червей, но в некоторых отношениях она похожа и на личинок морских ресничных червей. Стенки тела, нервная система, протонефридии, начало и конец пищеварительного аппарата трохофоры образовались из эктодермы, больщая часть кишечника - из энтодермы, мышечные волокна - из клеток, называемых мезенхимными и происходящих из обоих слоев.

При превращении трохофоры во взрослого червя она претерпевает ряд существенных изменений. В этих изменениях важнейшую роль играют зачатки третьего зародышевого листка - мезодермы . Одни зачатки мезодермы имеются еще у личинки до начала метаморфоза, они лежат с каждой стороны между стенками тела и задней частью кишечника (рис. 68,В,12). Другие зачатки мезодермы образуются позднее от переднего края анальной лопасти, который превращается в зону роста червя (рис. 68, В, 13). Метаморфоз личинки начинается с того, что задняя часть ее удлиняется и перетяжками стенок тела подразделяется на 3, 7, редко больше сегментов. После этого удлиняются и зачатки мезодермы, лежащие между стенками тела и задней частью кишечника, и делятся на столько же участков, сколько образовалось сегментов в результате наружных перетяжек. В каждом кольце их два (рис. 68, Д, 14). Сегменты, образовавшиеся из задней части трохофоры, называются личиночными или ларвальными , они характерны для поздних стадий развития трохофоры, когда она уже начинает немного походить на взрослого червя, но еще имеет мало сегментов. В процессе дальнейшего развития сегменты образуются упомянутой выше зоной роста. Эти сегменты называются послеличиночными , или постларвальными (рис. 68, Д). Их образуется столько, сколько сегментов имеет взрослый червь данного вида. В постларвальных сегментах сначала делятся на участки мезодермальные зачатки (по два в каждом кольце), а потом наружные покровы.

Основные системы органов взрослого червя образуются следующим образом (рис. 69, А). Из эктодермы развиваются эпидермис, нервная система, передний и задний концы пищеварительной трубки. Мезодермальные зачатки в каждом кольце растут и вытесняют при этом первичную полость. В конце концов правые и левые зачатки сходятся над и под кишечником, так что вдоль него, сверху и снизу, образуются спинной и брюшной кровеносные сосуды. Следовательно, стенки сосудов образуются из мезодермы, а полость их представляет собой остатки первичной полости тела. В середине же зачатков клетки раздвигаются, возникает и все разрастается целомическая полость тела, которая со всех сторон окружена клетками мезодермального происхождения. Такой способ образования целома называется телобластическим . Каждый мезодермальный зачаток, разрастаясь, сходится впереди и сзади с соседними зачатками (рис. 69, Б) и между ними возникают перегородки, а мезодермальные клетки, окружающие остатки первичной полости между перегородками, образуют кольцевые кровеносные сосуды. Наружный листок мезодермальных зачатков, прилегающий к эктодерме, дает начало мышцам, внутренний листок окружает пищеварительную трубку. Следовательно, стенки кишечника становятся теперь двойными: внутренний слой (за исключением переднего и заднего концов, происходящих из эктодермы) развился из энтодермы, наружный - из мезодермы. Воронки метанефридиев образуются из клеток мезодермального слоя, а трубки их (представляющие остатки протонефридиев) - из эктодермы.

Постепенно происходит развитие всех частей тела взрослого червя; дифференцируются слои мышц, увеличивается количество кровеносных сосудов, кишечник разделяется на отделы, в его стенках развиваются железистые клетки, мышечные волокна, кровеносные сосуды и т. д. Головная лопасть (простомиум) взрослого червя образуется из верхней части трохофоры, кольца тела из ларвальных и постларвальных сегментов, а пигидиум - из анальной лопасти личинки.

Происхождение . О происхождении кольчатых червей высказаны разные гипотезы. Сторонники одной гипотезы полагают, что кольчатые черви произошли от турбеллярий. Действительно, в эмбриональном развитии обеих групп животных есть сходные черты. Центральная нервная система кольчецов (т. е. головные узлы и брюшная цепочка) могла образоваться из той же системы более сложных турбеллярий, у которых узлы переместились в передний конец тела и из продольных тяжей осталось два главных и таким образом возникла центральная нервная система лестничного типа, сохранившаяся и у низших кольчатых червей. Кожно-мускульный мешок плоских червей мог превратиться в аналогичную систему кольчецов, а метанефридии могли возникнуть из протонефридий. Однако с эволюционной точки зрения невозможно допустить, что наиболее высокоорганизованные черви произошли непосредственно от самых низших червей, у которых нервная и мышечная системы были еще слабо развиты, нет полости тела, кишечник не дифференцирован еще на три отдела и пищеварение в основном остается внутриклеточным и т. д. Очевидно, предками высших червей были черви с более сложным строением, чем турбеллярии.

Согласно другой гипотезе начало кольчецам дали немертины, т. е. черви, несомненно, произошедшие от турбеллярий, но имевшие значительно более сложное строение, чем последние (значительное развитие нервной и мышечной системы, появление кровеносной системы, сквозного кишечника и др.). Автор этой гипотезы выдающийся советский зоолог Н. А. Ливанов высказал предположение, что у наиболее прогрессивной группы немертин в кожно-мускульном мешке возникли метамерно расположенные полости, служившие опорой для мышц и превратившиеся потом в целомические полости, в результате чего резко улучшилось движение животных. Противники этой гипотезы считают, что немертины, у которых одной из главных особенностей является хобот, отсутствующий у кольчецов, не могли быть предками последних. Однако нужно полагать, что хобот развился у немертин после длительной эволюции, когда у них появились более сильные, чем раньше, соперники в охоте на животных. Кольчатые же черви могли произойти от неспециализированных немертин, организация которых была уже сложна, но хобот не был развит. Другое возражение против рассматриваемой гипотезы более серьезно. Из этой гипотезы вытекает, что кровеносная система возникла раньше целома, а последний развился с самого начала в виде метамерных образований. Между тем известны черви, несомненно, родственные кольчатым червям, у которых метамерия еще не выражена, целом сплошной и нет кровеносной системы. Раньше полагали, что упомянутые черви упростились в связи с приспособлением к малоактивному образу жизни, но новые исследования подтверждают изначальную примитивность целомических червей, о которых идет речь.

Авторы третьей гипотезы считают, что предками кольчецов были первичнополостные черви, но не такие специализированные, как коловратки и круглые черви, а более близкие к предкам этого типа. Данная гипотеза основана главным образом на строении трохофоры, которая, как показано было выше, имеет важные черты сходства (первичная полость тела, протонефридии, сквозной кишечник) с первичнополостными червями, но еще лишена особенностей кольчатых червей. Приняв эту гипотезу, следует предположить, что целом возник в результате развития эпителия на стенках первичной полости тела, а метамерия тела и кровеносная система появились позднее. Из этой же гипотезы следует, что немертины, несмотря на прогрессивные черты своей организации, не имели отношения к появлению более высокоорганизованных типов животных. Наоборот, немертинная гипотеза происхождения кольчатых червей отвергает значение первичнополостных червей для формирования новых типов животных.

Рассматривать здесь достаточно обстоятельно разные возражения против каждой из упомянутых гипотез нельзя, так как для этого нужны более подробные сведения о строении и развитии всех типов червей, но не подлежит сомнению, что целомические черви не могли возникнуть непосредственно от самых низших червей.

Ещё земледельцы Древнего Египта видели в дождевых червей залог будущих урожаев. Аристотель называл их кишечником земли. И это действительно так: пропуская через свой кишечник землю и растительные остатки, черви обогащают почву. В 50-х годах нашего века встал вопрос о разведении червей специально, как производителей очень ценного, экологически чистого удобрения. Возникло понятие «Вермикультура» – культура разведения червей. Был выведен красный калифорнийский червь, которого и используют для создания вермикультуры. Биогумус можно разводить как в промышленном масштабе, так и в квартире, на балконе и на дачном участке. «Калифорниец» – прекрасное «домашнее животное». Его можно поселить дома в ящик, сделанный из дерева или фанеры, даже в картонный, но изнутри выстланный полиэтиленом, в стеклянный старый аквариум, в пластмассовый ящик.

Сейчас же тема кольчатых червей представляет особый интерес, благодаря новейшим исследованиям ученых, которые выявляют все новые удивительные способности этих животных. Например, совсем недавно стало известно о том, что кольчатые черви способны различать острые углы. Еще одной потрясающей способностью является то, что большинство червей используют свои «фотонные установки» с целью дезориентации противников. Черви в пищевой пирамиде океана занимают одну из нижних ступеней, служа кормом для самых разнообразных организмов – головоногих моллюсков, раков, крабов, рыб и даже агрессивных сородичей полихет.

Кольчатый червь. Фото: Chanabun R, Sutcharit C, Tongkerd P, Panha S

Когда хищник атакует полихету и начинает разрывать и терзать ее тело, хвостовой отдел червя ярко вспыхивает, привлекая к себе внимание «агрессора». Тот хватает светящуюся часть тела, а вторая (головная) скрывается в темноте. Впоследствии хвост у червя вновь отрастает. Получается, что кольчатые черви задолго до ящериц были изобретателями ловкого трюка с отброшенным хвостом.

Объектом исследования данной курсовой работы является тип кольчатые черви. Приведена краткая характеристика этого типа червей особенности организации кольчатых червей. В практической части работы были рассмотрены такие классы этого типа, как класс пиявки, класс многощетинковые, класс малощетинковые, класс эхиуриды. Описаны системы этих червей и их особенности.

Впервой части работы даны общие сведения о типе кольчатых червей. В практической части работы сведения о некоторых классах червей этого типа.

Общая характеристика типа кольчатых червей

Кольчатые черви – обширная группа животных, включающая около 12 тысяч видов, которые живут главным образом в морях, а также в пресных водах и на суше. Это группа бесскелетных беспозвоночных, которые по этой причине имеют особое значение в питании других животных, так как усваиваются без остатка. Вместе с тем все они активно участвуют в деструкции органического вещества в биоценозах, содействуя биогенному круговороту. Особенно многообразны морские формы, которые встречаются на разных глубинах вплоть до предельных (до 10 – 11 километров) и во всех широтах Мирового океана. Они играют существенную роль в морских биоценозах и обладают высокой плотностью поселений: до 100 тысяч экземпляров на 1 метр квадратный поверхности дна. Морские кольчецы – излюбленная пища рыб и занимают важное положение в трофических цепях морских экосистем.

В почве наиболее многочисленны земляные черви, или, как их у нас называют, дождевые. Их плотность в лесных и луговых почвах может достигать 600 экземпляров на 1 метр квадратный. Дождевые черви участвуют в процессе почвообразования и способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности естественных биоценозов. Кровососущие кольчецы – пиявки обитают преимущественно в пресных водах, а в тропических областях встречаются в почве и на деревьях. Их используют в медицине для лечения гипертонической болезни.

Рассмотрим основные особенности организации типа кольчатых червей как первых целомических животных.

1. Метамерность внешнего и внутреннего строения. Метамерия – это повторение одинаковых частей или колец вдоль главной оси тела (от латинских слов meta – повторение, mera – часть). Тело червеобразное, разделенное на членики, или сегменты. В каждом сегменте повторяются многие системы органов. Тело кольчатых червей состоит из головной лопасти, сегментированного туловища и анальной лопасти.

2. Имеется кожно-мускульный мешок, состоящий из кожного эпителия, кольцевых и продольных мышц, которые изнутри подстилаются целомическим эпителием.

3. Вторичная полость тела (целом) заполнена целомической жидкостью, которая выполняет роль внутренней среды организма. В целоме поддерживается относительно постоянный биохимический режим и осуществляются многие функции организма (транспортная, выделительная, половая, опорно-двигательная).

4. Кишечник состоит из трех функционально различных отделов: передней, средней и задней кишки. У некоторых видов имеются слюнные железы. Передний и задний отделы – эктодермальные, а средний отдел пищеварительной системы – энтодермального происхождения.

5. У большинства кольчецов замкнутая кровеносная система. Это означает, что кровь течет только по сосудам и имеет сеть капилляров между артериями и венами.

6. Основными органами выделения являются метанефридии эктодермального происхождения. Каждая пара метанефридиев начинается в одном сегменте воронками, открытыми в целом, от которых выделительные каналы продолжаются в следующем сегменте и открываются там наружу парными отверстиями. метанефридии – не только органы выделения, но и регуляции водного баланса в организме. В каналах метанефридиев происходит сгущение продуктов выделения (аммиак превращается в мочевую кислоту), а вода всасывается обратно в целомическую жидкость. Тем самым экономится влага в организме и поддерживается определенный водно-солевой режим в целоме. Экономия влаги особенно необходима у наземных и почвенных кольчецов.

7. Нервная система состоит из парных спинных мозговых ганглиев и брюшной нервной цепочки с метамерно повторяющимися парными ганглиями в каждом сегменте. Появление головного мозга, расположенного дорсально над глоткой, существенно отличает кольчатых червей от плоских. Парные спинные доли мозга кольчецов разделены на передний, средний и задний ганглии. Эта особенность строения мозга отличает кольчецов от круглых червей.

8. Кольчатые черви обычно раздельнополы, но нередко наблюдается одновременное развитие мужских и женских половых желез (гермафродитизм).

9. Развитие часто протекает с метаморфозом. Типичная личинка у морских кольчецов – трохофора.

Таким образом, в организации кольчатых червей прослеживаются прогрессивные черты организации целомических животных: наличие целома, метамерность строения, появление кровеносной системы, выделительная система типа метанефридиев, более высокоорганизованная нервная система и органы чувств. Этим кольчецы отличаются от низших червей плоских и круглых.

Однако ряд черт в организации кольчецов свидетельствует об их родстве с низшими червями. Так, у личинки кольчецов – трохофоры имеются первичная полость тела, протонефридии, ортогональная нервная система и на ранних стадиях – слепой кишечник. Эти особенности иногда встречаются и у взрослых кольчецов из примитивных групп.

Тип кольчатых червей подразделяется на классы:

Класс Первичные кольчецы(Archiannelida),

Класс Многощетинковые (Polychaeta),

Класс Малощетинковые(Oligochaeta),

Класс Пиявки(Hirudinea),

Класс Эхиуриды(Echiurida),

Класс Сипункулиды (Sipunculida).

Признаки и разнообразие кольчецов

Около 200 лет назад великий французский естествоиспытатель Ж. Кювье, работая над созданием системы животного мира, выделил шесть типов животных, в том числе тип членистых, в который он объединил всех существ, тело которых разделено на сегменты: насекомых, раков, пауков, мокриц, дождевых червей и пиявок. современная наука располагает о пиявках и дождевых червях более обширными сведениями, а поэтому эти черви выделяются в особый тип – кольчецов.

Для кольчатых червей характерно появление следующих черт организации: наличие вторичной полости тела или целлома, кровеносной системы, наличие метамерии – сегментированности тела

Помимо названных особенностей, играющих важную роль в эволюции животных, для кольчатых червей свойственно также наличие специальных органов движения – параподий, значительное развитие центральной нервной системы, состоящей из надглоточного узла и брюшной нервной цепочки с нервными узлами; наличие замкнутой кровеносной системы, метанефридиальное строение выделительной системы.

1 Первичные кольчецы

2 Многощетинковые

3 Малощетинковые

5 Эхиуриды

6 Сипункулиды

Внешнее строение кольчатых червей

Кольчатые черви – наиболее высокоорганизованные представители группы червей. Размеры кольчецов колеблются от долей миллиметра до двух с половиной метров. Преимущественно это свободноживущие формы. Тело кольчецов подразделено на три части: голова, туловище, состоящее из колец, и анальная лопасть. Такого четкого деления тела на отделы нет у стоящих ниже по своей организации животных.

Голова кольчецов снабжена различными органами чувств. У многих кольчецов хорошо развиты глаза. Некоторые виды имеют особо острое зрение, и их хрусталик способен к аккомодации. Правда, глаза могут быть расположены не только на голове, но и на щупальцах, на теле и на хвосте. У кольчецов развиты и вкусовые ощущения. На голове и щупальцах у многих из них есть особые обонятельные клетки и ресничные ямки, которые воспринимают различные запахи и действия многих химических раздражителей. Хорошо развиты у кольчецов органы слуха, устроенные по типу локаторов. Недавно у морских кольчецов эхируид открыты органы слуха, очень похожи на органы боковой линии у рыб. С помощью этих органов животное тонко различает малейшие шорохи и звуки, которые слышны гораздо лучше, чем в воздухе.

Внутреннее строение кольчецов

Пищеварительная система состоит из трех отделов: переднюю, среднюю и заднюю кишку. Передняя кишка сильно дифференцирована на ряд органов: рот, глотку, пищевод, зоб, желудок.

Кровеносная система замкнутая. Она состоит из крупных продольных сосудов – спинного и брюшного, соединенных в каждом из сегментов кольцевыми сосудами. Движение крови осуществляется за счет перкачивающей деятельности сократимых участков спинного, реже кольцевых сосудов. В плазме крови содержатся дыхательные пигменты, близкие к гемоглобину, благодаря которым кольчецы заселили местообитания с самым различным содержанием кислорода. Многие кольчатые черви обладают красной кровью, как у человека. Она так окрашена, естественно, за счет наличия железа. Но при этом железо входит в состав совершенно другого пигмента, не похожего на гемоглобин, – гемэритрина. Он способен захватывать кислорода в 5 раз больше, чем гемоглобин. Выбор пигмента обусловлен особенностями образа жизни таких червей. Это донные существа, большую часть времени проводящие в толще грунта, где они испытывают острый дефицит кислорода.

Органы дыхания у многощетинковых червей – жабры – это тонкостенные листовидные, перистые или кустистые наружные выросты части спинных лопастей параподии, пронизанных кровеносными сосудами. Малощетинковые черви дышат всей поверхностью тела.

Органы выделения – попарно расположенные в каждом сегменте метанефридии, выводящие конечные продукты жизнедеятельности из полостной жидкости. Воронка метанефридия находится в целоме одного сегмента, а идущий от нее короткий каналец открывается наружу в последующем сегменте.

Нервная система ганглионарного типа. Она состоит из парных надглоточных и подглоточных ганглиев, соединенных нервными стволами в окологлоточное нервное кольцо, и многих пар ганглиев брюшной нервной цепочки, по одной паре в каждом сегменте.

Органы чувств . У ряда кольчецов хорошо развиты органы чувств, в первую очередь глаза. В отличие от человека и прочих теплокровных животных черви обладают подчас значительным количеством глаз, которые могут находиться на голове, на заднем конце тела, по бокам (в т. ч. на каждом сегменте) и даже на хвосте. Морские полихеты не только чутко реагируют на свет, но и способны самостоятельно излучать его.

Продукты жизнедеятельности червей. Фото: Chanabun R, Sutcharit C, Tongkerd P, Panha S

Размножение кольчецов . Подавляющее большинство кольчецов – раздельнополые животные, реже гермафродиты. Половые железы развиваются либо под целомическим эпителием во всех туловищных сегментах (у многощетинковых червей), либо только в некоторых (у малощетинковых червей). У многощетинковых червей половые клетки через разрывы целомического эпителия поступают в жидкость целома, откуда выводятся в воду специальными половыми воронками или метанефридиями. У большинства водных кольчецов оплодотворение внешнее, у почвенных форм – внутреннее. Развитие с метаморфозом (у многощетинковых червей) либо прямое (у малощетинковых червей, пиявок). Некоторые виды кольчецов, кроме полового, размножаются и бесполым способом (фрагментацией тела с последующей регенерацией недостающих частей). Тип Кольчатые черви подразделяется на три класса – Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.

Особенности размножения кольчатых червей

Кольчатые черви могут размножаться как половым, так и бесполым способом. Первый наиболее типичен для водных видов, в особенности некоторых морских полихет. Бесполое размножение сводится либо к делению тела на части, либо к почкованию. При делении тело червя распадается на половинки, каждая из которых впоследствии восстанавливает недостающий конец.

Любопытно, что хвостовой конец после отделения является самостоятельным существом и способен отрастить себе новую голову. Иногда эта голова отрастает задолго до того, как червь разделился пополам. Посреди тела такого кольчеца, готовящегося продлить род, находится вторая голова. По прошествии некоторого времени двухголовое создание распадается, чтобы дать жизнь двум новым червям.

Кокон медицинской пиявки легко кормит своих многочисленных детенышей, пока у них не появились головы.

Оплодотворение у морских червей, размножающихся половым путем, наружное. Самки и самцы выбрасывают половые клетки в воду, где и происходит слияние сперматозоидов с яйцами. В дальнейшем из яиц вылупляются личинки – трохофоры, не похожие на взрослых особей. Наземные и пресноводные кольчецы, включая пиявок, имеют прямое развитие, когда молодые особи почти в точности копируют взрослых. Молодые пиявки развиваются из коконов, где содержатся яйца.

Немаловажную роль в размножении кольчатых червей играет свечение. Свечение червей обеспечивается присутствием в организме особого вещества, получившего название люциферина. Под действием специального фермента люциферазы люциферин окисляется кислородом с образованием углекислого газа. При этом высвобождаемая химическая энергия идет на выделение возбужденными атомами световых частиц – фотонов. Люциферин содержится у червей в гранулах, которые плавают в жидком клеточном веществе, где и окисляются. Поэтому создается впечатление, будто бы у полихет светятся ткани тела.

Черви наделены сравнительно эффективным механизмом окисления, отдача которого составляет от 10 до 20 процентов и, возможно, даже больше. Это означает, что свыше 10 процентов химической энергии люциферина морские полихеты научились переводить в свет, а остальное составляют бесполезные потери. В сравнении с лампами накаливания клетки полихет представляют собой чрезвычайно экономные и компактные биологические устройства. Таким образом, на каждые 3 молекулы люциферина приходятся 3 кислородные молекулы, а в результате реакции выделяются 3 молекулы углекислоты и 2 фотона.

Биологическое значение свечения может быть различным. Известны случаи, когда беспозвоночные применяют свою иллюминацию в целях общения с сородичами, в первую очередь с представителями противоположного пола. Раз в год многие тропические черви покидают донные убежища и всплывают к поверхности океана, чтобы роиться. Здесь самки встречаются с самцами.

Полихеты Бермудского треугольника как раз во время роения применяют фонарики. Самки привлекают самцов интенсивным свечением, вызывая тех на танец, в ходе которого кавалеры должны побудить своих дам к выбросу в воду половых продуктов. Если самка не светится, то она уже исполнила свой «танец любви». Самцов она не интересует. Вероятно, «движущиеся свечи», которые наблюдал в водах Карибского моря X. Колумб, являлись такими роящимися червями.

Давайте более подробно рассмотрим ряд животных, которых очень тщательно исследует биология - тип кольчатые черви. Чтобы узнать о них чуточку, больше нужно рассмотреть их видовые составляющие, особый образ жизни, ареал обитания, а также внешнее и внутрение строение их организма.

Общие признаки и особенности типа кольчатые черви

Кольчатые черви или по-другому кольчецы , аннелиды – это одна из самых многочисленных групп среди животных, которая несёт в себе по общим данным около 18 тысяч открытых видов. В основном, данные животные представлены в виде бесскелетных позвоночных, которые способны участвовать в деструкции веществ органического типа, а также считаются основой питания для других разновидностей животного мира.

В какой же среде преимущественно проживают кольчецы? Так, область проживания кольчецов очень широка – к ним относятся и моря, и суша , а также водоёмы пресного характера. Очень много можно встретить аннелид, которые проживают на поверхности солёных морей, а также океанов. Кольчатые черви обитают повсеместно, их можно встретить на любой глубине Мирового океана и даже найти на дне Марианской впадины. Плотность населения червей океана очень высока - до 100 000 единиц кольчецов на один квадратный метр поверхности дна. Морские особи считаются лучшей едой для рыбы и играют одну из главных ролей в процессах экосистемы морей.

На территории пресных водоёмов

можно найти преимущественно кровососущих особей, к примеру, пиявок, которые очень часто применяются в медицинской сфере. На территории тропических широт пиявки могут проживать как в почве, так и на деревьях.

На территории пресных водоёмов

можно найти преимущественно кровососущих особей, к примеру, пиявок, которые очень часто применяются в медицинской сфере. На территории тропических широт пиявки могут проживать как в почве, так и на деревьях.

Водные особи не только ползают по дну или зарываются в поверхность, но также могут самостоятельно создать защитную трубочку и проживать там долгое время, пока животное кто-то не побеспокоит.

Самыми популярными считаются кольчецы, которые проживают в поверхности грунта, их наименование дождевые черви. Плотность этих особей в луговых, а также в лесных почвах может доходить до отметки в 600 единиц на один квадратный метр. Также данные черви участвуют в процессах образования почвы и грунта.

Какие классы кольчецов проживают на земле?

Около 200 лет назад Жорж Кювье совершал работу в области классификации животных и вывел всего 6 рядов его представителей. В это число входили и членистоногие особи – существа, тела которых были предварительно разделены природой на сегменты. В эту группу включены: мокрицы, дождевые черви, пиявки, насекомые, пауки, а также раки.

Можно выделить небольшое количество особенностей у кольчатых червей, с помощью которых они были отделены в целую группу. Самое главное – это наличие у них целоломы (вторичной полости тела), метамерии (сегментированности) тела и хорошо развитой кровеносной системы. Кроме всего этого, у аннелидов имеются необычные органы движения – параподии. Также кольчецы обладают развитой нервной системой, в которую входит надглоточный нервный узел, а также брюшная нервная цепочка. Строение выделительной системы у кольчецов метанефридальное.

Кольчатые черви по оценке специалистов были разделены на 4 главных класса. Основные классы кольчецов :

Как выглядит внешний вид кольчатого червя

Кольчатых червей можно охарактеризовать самыми высокоорганизованными представителями из группы червей. Показатели длины их тела колеблются от нескольких миллиметров до 2,5 метров. Туловище особи можно наглядно разделить на три главных части: голову, туловище, анальную лопасть. Главной отличительной чертой червей является то, что чёткого разделения на отделы, как это происходит у более высших разновидностей животных, у аннелидов не имеется.

В области головы особи имеются различные органы чувств. Большинство кольчатых червей имеют при себе хорошо развитое зрение. Некоторые особи аннелидов могут гордиться своими особенным по строению глазами, а также очень чётким зрением. Орган зрения у этих животных может быть расположен не только в области головы, но и на хвосте, теле либо на щупальцах.

Особо развиты у червей вкусовые рецепторы. Черви способны хорошо ощущать различные запахи при помощи развитых клеток обонятельного характера, а также ресничных ямок. Слуховая часть кольчецов создана по принципу локаторов. Бывает, что эхируиды способны услышать и распознать даже самый тихий звук при помощи своего органа слуха, схожего по своему строению с боковой линией у рыб.

Чем представлены органы дыхания, а также система кроветворения у существа?

Описание пищеварительной системы и выделительных органов у кольчеца

Систему пищеварения у кольчатых червей можно условно разделить на три области. Передняя кишка (или стомодеум) содержит в себе ротовое отверстие, а также ротовую полость червя, острые и мощные челюсти, глотку, слюнные железы, а также очень узкий пищевод.

Ротовая полость, вторым названием которой считается буккальный отдел, может без проблем выворачиваться наизнанку. За данным отделом можно найти мощные челюсти, загнутые во внутреннюю сторону. Этот аппарат очень нужен для того, чтобы быстро и ловко захватить свою добычу.

После идёт мезодеум – средняя кишка. Анатомия данного отдела довольно однородна по всей области тела. Средняя кишка при этом в определённых местах сужается и снова расширяется, именно здесь и ведётся процесс переваривания пищи. Задняя кишка довольно коротка и представляет собой анальное отверстие.

Выделительная система червяка состоит из метанефридий, которые попарно располагаются в каждом из сегментов кольчеца. Они помогают выделять лишние продукты жизнедеятельности из полостной жидкости.

Представление об органах чувств и нервной системе животного

Каждый из классов кольчатых червей обладает собственной системой гангионарного типа. Она включает в себя окологлоточное нервно кольцо, которое создано посредством соединения надглоточных и подглоточных ганглий, а также из пар цепи брюшных ганглиев, которые имеются в каждом из сегментов.

Органы чувств у кольчатых червей довольно неплохо развиты. Так, черви имеют при себе острое зрение, хорошие слух и обоняние, а также осязание. Некоторые особи аннелидов могут непросто улавливать свет, но и излучать его самостоятельно.

Процесс размножения у кольчатых червей

Описание специалистами кольчатого червя сообщает о том, что эти особи способны производить размножение как половым, так и бесполовым путём. Бесполовое размножение происходит посредством деления тела на несколько частей. Червь способен распасться на несколько половин, каждая из которых впоследствии становятся полноценным существом.

Описание специалистами кольчатого червя сообщает о том, что эти особи способны производить размножение как половым, так и бесполовым путём. Бесполовое размножение происходит посредством деления тела на несколько частей. Червь способен распасться на несколько половин, каждая из которых впоследствии становятся полноценным существом.

При всём этом хвост существа считается самостоятельным и никак не может отрастить на себе новую голову. В некоторых ситуация вторая голова самостоятельно отрастает на середине туловища червя ещё до процесса разделения.

Размножение при помощи почкования встречается довольно редко. Особо интересны те особи, почкование которых может охватить всю область тела, в это время от каждого сегмента отпочковываются задние концы. Во время размножения могут появляться дополнительные ротовые полости, которые с течением времени станут отдельными полноценными особями.

Черви в большинстве случае являются раздельнополыми, но некоторые разновидности (пиявки и дождевые черви) развили в себе гермафродитизм – процесс при котором обе особи совершат сразу две функции, роль самки и самца. Процесс оплодотворения может осуществляться как в условиях внешней среды, так и в организме существ.

К примеру, у морских червей, которые размножаются лишь половым путём, оплодотворение считается наружным. Разнополые особи обычно выбрасывают свои половые клетки на поверхность воды, где и происходит процесс слияния яиц, а также сперматозоидов. Из яиц оплодотворённого типа возникают личинки, которые совсем отличительны по внешнему виду от взрослых особей. Пресноводные, а также наземные кольчецы не обладают стадией личинки, они сразу же рождаются с точно таким же строением, как и у взрослы существ.

Класс многощетинковых

Любопытные, сидячие черви, серпулиды, которые проживают в спиральных либо витых трубках изветскогого типа. Серпулиды привыкли лишь высовывать из своего домика голову с крупными жабрами веерообразного типа.

Пиявки

Все пиявки – это хищники , которые в большинстве своём питаются лишь кровью теплокровных существ, червей, рыб и моллюсков. Область распространения и обитания кольчатых червей из класса пиявок очень разнообразна. В большем количестве пиявку можно найти на пресном водоёме либо во влажной траве. Но существуют и морские виды, а на Цейлоне можно даже найти наземный вид пиявок.